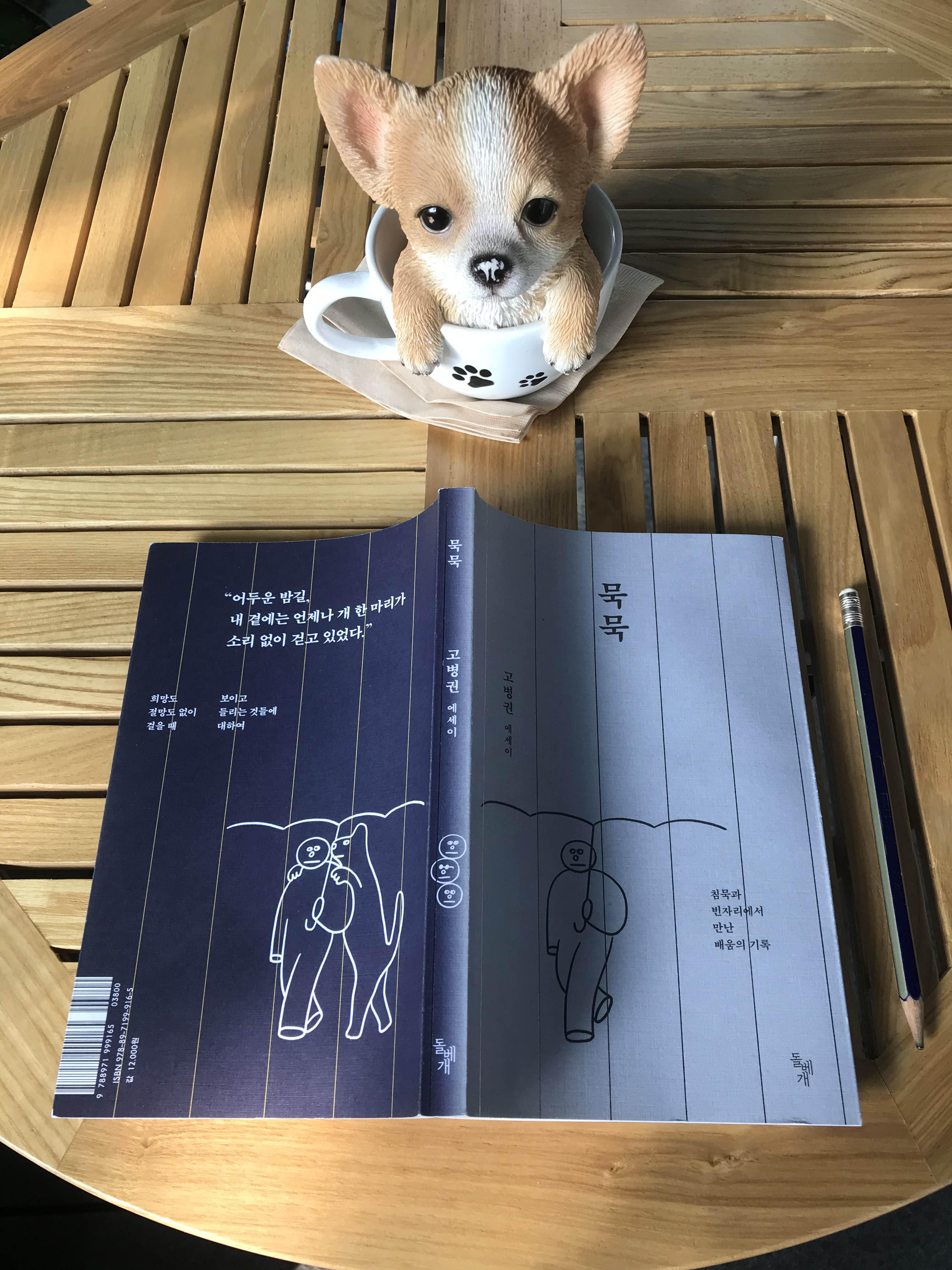

묵묵 - 고병권

사람이 자신의 생각을 표현하는 보편적인 방법 중 하나는 언어이다. 그리고 이 언어의 수많은 전달 방법 중 하나는 글이다. 책은 글로 생각을 전달하는 대표적인 매체이다. 즉, 책을 읽는다는 것은 타인의 한 부분과 만난다는 이야기이다.

⠀⠀⠀

단순 정보전달을 위한 책이 아닌 자신의 생각을 표현하는 글들 중에도 나에게 많은 생각을 유발하는 책들이 있고, 전혀 그렇지 않은 책들이 있다. 나뭇가지만 잡고 나무를 흔드는 것과, 나무의 뿌리 채 잡고 흔드는 것이 다른 것처럼 말이다. 이런 많은 생각을 유발하는 책들은 내 안의 생각이나 감정의 부분들이 언어로 구체화된다. 공감하고, 동요하며 내 생각을 다각도로 바라볼 수 있게 된다. 자신을 밖에서 다각도로 조망할 수 있는 하나의 도구가 되는 셈이다. 이런 책들을 나는 ‘의미 있는 책’, ‘좋은 책’이라고 한다. 그런 의미에서 이 책은 나에게 ‘좋은 책’이었다.

⠀⠀⠀

저자는 장애인들에 대한 이야기를 한다. 모든 소수자가 약자는 아니다. 부자들은 소수지만 강자이다. 하지만 소수자들이 약자가 되는 순간, 사람들은 그들의 목소리를 외면한다. 그럼에도 불구하고 그들의 편에 서서 목소리를 내려는 사람들이 있다. 저자는 그런 사람들 중 한 명이다.

⠀⠀⠀

사회적 모델에 따르면 손상은 특정한 사회적 환경에서 장애화 된다고 한다. 수화가 하나의 언어로 사로잡은 사회에서는 청각손상이 크게 문제가 되지 않는 것처럼 말이다. 따라서 장애를 만들어 내는 것은 사회적 문화라고 한다. 생각해보면 우리나라도 불고 50~60년 전만 하더라도 왼손잡이를 장애라고 취급했다.

⠀⠀⠀

우리의 뇌는 하나의 회로가 차단된다면, 생존을 위해 다른 회로가 더욱 발달된다. 우리가 장애를 가졌다고 하는 사람들이 일반인보다 더 뛰어난 능력을 무언가 하나쯤 가지고 있을 가능성이 충분히 있다는 말이다. 하지만 우리 사회는 가진 것을 알아주기보다는 가지지 않은 것을 보고 평가한다. 그렇기에 타인과 비교해서 무언가 결핍되어있다는 사회적 낙인이 찍히면, 그 사람은 사회적 부의 혜택을 받는 채무자로 취급받는다. ‘같은’ 사람이 아니게 되는 것이다.

⠀⠀⠀

사람은 타자에게 매우 의존적인 동물이다. 개인마다 정도성의 차이는 있겠지만 남들이 나를 어떻게 생각하고 대하느냐가 하루하루의 풍경, 내가 살아가는 세계의 색깔을 결정한다. 차별이 존재하지 않을 수는 없으리라 생각한다. 하지만 이런 차별이 존재의 멸시로 이어진다면 아무리 사회적, 물질적 부가 풍족하더라도 누군가에게는 지옥일 것이다. 적응의 동물이라고 불리는 사람은, 이런 지옥에서 살아남기 위해서는 천사로 태어나 악마로 성장해야 할 것이다.

⠀⠀⠀

뉴스를 보면, 미성년자들의 범죄가 갈수록 치밀해지고 잔인해진다. 경제성장이라는 미명 아래 경쟁과 합리성만을 추구해온 방향성의 결과를 보는 것 같아 먹먹하다. ‘잘 살아 보세’라고 외치지만, 잘 사는 것이 무엇인지 다시 한번 돌이켜 보아야 할 시점이 아닐까.