고갈되다.

내가 어릴 적 부모님에게 가장 많이 들은 말 중 하나가 “너는 노력하면 무엇이든 될 수 있어”였다. 표면적 메시지만 보면 굉장히 힘이 되는 좋은 말이다. 하지만 항상 이렇게 말은 하면서도 내가 무언가가 하고 싶다, 무언가가 되고 싶다고 하면 왜 그 직업이 하고 싶은지(표면적으론 질문이지만 뉘앙스는 결코 긍정적이지 않았다.)묻거나 이런저런 이유를 들어서 다른 것을 하라고 권유하셨다. 혹은 어떠한 직업을 갖고 싶다고 하면 그 직업으로는 먹고살기는 힘들지만, 그래도 그 분야에서 최고가 되면 괜찮으니 노력해 보라고 하셨다. 그래서 나는 종국에 내 꿈을 바꾸었다. “재벌 2세” 혹은 “회장님 아들” 같은 것들로 말이다. 그리고 부모님 때문에 내 꿈을 이루지 못한다고 말하고 있다고 더 노력하라고 촉구했다.

정말 날 걱정해서 한 말이었는지도 모르겠지만 내가 하고 싶은 것은 그 일 자체였지, 경쟁을 해서 최고의 자리를 차지하고 싶어서 한 말은 아니었다. 하나의 분야에서 최고가 되기 위해서는 노력만으로 가능한게 아니다. 타고난 재능과 그 재능을 꽃피울 수 있는 충분한 물질적, 정서적 지원과 운 등이 필요로 한다. 하지만 ‘최고가 되면 괜찮다’는 말은 일 자체에 대한 가치나 노력에 대한 가치가 아닌, 최고라는 사회적 가치와 그에 따른 수치화된 보상에 의의를 두었기에 하는 말 일 것이다. 이는 최고를 제외한 다른 사람들의 가치에 대한 무시가 내포되어 있다. 물론 부모님 세대를 이해하고, 그 세대의 삶은 그러한 생각에서 쉽게 벗어나기 힘들다는 것 인정하지만, 이런 부모님과의 경험은 정신적인 폭력이 되기도 한다. 충분한 물질적 지원 아래에서 성과를 거두지 못한다면 결국 쓸모없는 사람이 되는 것이기 때문이다. 충분한 지원 이란 것또한 상대적인 것이다. 1970년의 지원 수준에 비교하면 1990년의 지원은 충분할지 모르지만 이는 잘못된 비교일 것이다. 과거와 현재의 비교가 아닌 현재와 현재의 비교가 필요하다. 같이 경쟁하는 사람들은 과거의 사람들이 아닌 현재의 사람들이기 때문에. 1970년에는 과외 하나만 시켜주어도 충분한 수준의 지원이라고 이야기할 수 있었을지 몰라도, 2000년에는 유학 정도는 보내줘야 충분한 수준의 지원이라고 할 수 있는 것처럼 말이다. 순위 경쟁을 하는 상황에서는 더욱 그렇다. 단지 그 일 자체에 대해 가치를 두고 격려하는 것이 아닌 그 분야의 최고가 되라는 말은, 최소한 그 분야를 가는 사람들 중 최고 수준의 지원과 재능을 물려주었을 때나 할 수 있는 말이다.

그런 행동으로 인해 정신적으로 고통받았다는 사실은 없어지지도, 몰랐다는 말이 정당화를 해주지도 않는다. 어린아이들이 좋아하는 아이의 관심을 끌기 위해 그 아이를 괴롭히는 것과 같다. 의도를 가지고 행동한 것이 아니더라도 당한 사람은 괴롭힘으로 느낀다. 이런 말을 듣고 고통받았다는 사실은 신체적 폭력을 당하고 난 흉터처럼, 자신도 모르는 사이에 기억 속에 영원히 남기도 한다.

제독 한국인 한병철 씨가 쓴 ‘피로사회’에서 이런 문구가 나온다.

‘과다한 노동성과는 자기 착취로까지 치닫는다. 자기 착취는 자유롭다는 느낌을 동반하기 때문에 타자의 착취보다 더 효율적이다. 착취자는 동시에 피착취자이다. 가해자와 피해자는 더 이상 분리되지 않는다. 이러한 자기 관계적 상태는 어떤 역설적 자유, 자체 내에 존재하는 강제구조로 인해 폭력으로 돌변하는 자유를 낳는다.’

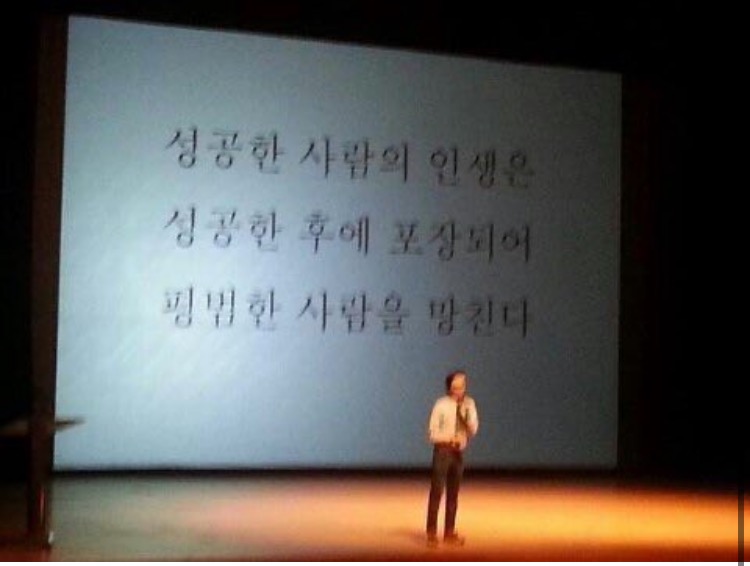

한병철 씨는 긍정성의 과잉이 우리 삶의 질환이 될 것이라고 이야기한다. 이는 우리나라의 밀레니얼 세대인 나에게 너무나 공감이 되는 내용이었다. 전 세대보다 밀레니얼 세대는 ‘먹고 살만 해 진’ 시대라고 할 수 있을 것이다. 부모님 세대의 입장에서 본다면 이렇게 물질이 상대적으로 훨씬 더 풍요로운 사회에서 못 할 것이 없다고 생각할 수 있을 것이다. 그렇지만 이는 하지 못하는 사람들에게는 ‘나약한 사람’, ‘무능한 사람’, ‘노력하지 않은 사람 과 같은 사회적 낙인과 함께 수치심을 부여한다. 그리고 이는 삶의 동력을 고갈시키고, 생존을 위해 모두가 경쟁상대가 되는 것이다.

사실 해도 안 되는 것들이 훨씬 많다. 한정된 것을 놓고 타인과 경쟁을 해야 하는 것들은 더욱더 그렇다. 하지만 이런 상황에서 해도 안 되는 것을 알면서도 주변의 기대에 부응하기 위해 스스로를 착취할 뿐이다. 우리 사회에서 언제나 포기는 나쁜 것이며, 노력하는 것은 가치 있는 행위라고 여겨진다. 하지만 끝내 이루지 못한 많은 사람들은 마음 속에 '열패감

'이라는 병을 가지고 살아가게 될 것이다.

이럴 때 정말 그 사람을 위한 말은 “너는 충분히 할 수 있어. 우리는 너를 믿어.”라는 말 보다, “못해도 괜찮아. 그 일을 못한다고 해서 너의 가치는 변하지 않아. 나는 언제나 내 곁에 있을게”라는 말이다. 사람을 존재 자체로 지재해 주는 것, 그것이 정말 소중한 사람에게 우리가 주어야 하는 것 아닐까.